10年以上前に別れた彼女が残してくれたもの。

それが何かということは、膨大な時をその記憶とともに過ごさなければ知り得なかったことなのだと最近ようやく理解した。

人生で唯一のいわゆる一目惚れから始まり、数年という時間をともに過ごした人とのとある記憶のお話。

昨日街を歩いていたら声をかけられた。

「じゅん、久しぶり」

小学校からの幼馴染がそこにいた。

何年ぶりかわからないくらい久しぶりだったが、てっきり東京に住んでいるものと思っていたから驚いた。

「今はこっちで仕事をしてる」

話の流れで夜に飲みに行くことになった。

昔からの友達と会うとちょこちょこと昔話が飛び出してくる。

アイツはどうなっただとか、あの時はどうだったとか。

未来を生きようなんて意識高い系社会人をやっていた頃は昔話が嫌いだった。

過去を振り返るなんて懐かしさを感じる以外にあまり意味がないと思っていたからだ。

幼馴染からの言葉の節々からは後悔と美化が感じられた。

あの時ああしていれば、あの時断らなければ。

たられば、もしもは歴史にはない。

それがあったとしたら今こうしてバッタリあって酒を飲むなんてことにはならなかったと思う。

今再会できたことが喜ばしいのであれば、その過去の決断は間違ってなかったのだろうと僕は思った。

それをわかっているからこそ、思い残したことや辛かった思い出をいいふうに書き換える。

悪かったのだけど、良かった。

嫌だったけど美しい思い出になったと自分を納得させて誰もが生きているのだろう。

昔話を聞きながらまた思い出してしまった記憶があった。

何をしててもいつどこでも常に思い出す記憶ではない。

その幼馴染との再会のように急に、突然に、なんの前触れもなく、そしてフワッと優しく思い出すでもなく脳みそ全体を一時的に占拠されるようなそんな瞬間がこれまでの人生で何度も起きてきた。

10年以上経っても変わらず起きるその現象にもう慣れてしまったけど、時々これは何なのだろうなんて思ったことがあった。

少し恥ずかしい身の上話だが、僕はこれまで生きてきてそれなりに彼女というものがいた。

というか常にいた。

誰かと別れればまたすぐ彼女ができ、いちいち感傷に浸りはするのだが、引きずりはしなかった。

それなりに懺悔したり後悔したりしながらも、ただ気持ちの切り替えがうまかっただけだと思う。

ただちゃんとみんな好きだった。

小6から34歳の今までの歴代の彼女というとものすごく上から目線なようで申し訳ないが、そのなかで不思議なことに誰一人として同じような人物はいなかった。

系統のようなものがある程度人にはあるが、まったく一致しない。

外見にしろ、年齢にしろ、性格にしろ、職業にしろ。

誰でもよかったわけでもない。

けどいわゆるストライクゾーンというものが広いのか、外見や年齢なんかはあまり気にしたことがなかった。

というよりも、僕という人間がクセがすごいのでそれを受け入れてくれようとした時点で神のように思ったからなのかもしれない。

それぞれの記憶はあるし、何もかもサッパリ忘れてしまったわけではない。

懐かしさも申し訳なさも感謝の気持もある。

ただそれらのほとんどが重たいとは感じない。

そしてほとんどのことは思い出そうとしない限りは思い出さない。

一人を除いて。

10年以上経ってより一層そう感じるが、その人は流石になにかが特別だったように思う。

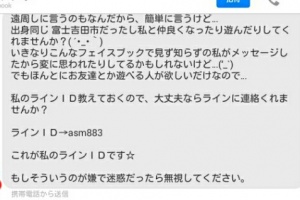

その人が今でも好きだとか未練があるだとか、これが時を超えた恋文なら気持ち悪いストーカーのようだが、そういうことではない。

もう二度と会うこともこれを読むことさえないのだろうから。

あとにも先にも一目惚れをしたのはその人だけだった。

変な黄色いTシャツを着た彼女に会った瞬間にやられてしまった。

その人はあまり馴染みもなく話したこともない中学時代の先輩だった。

僕は高校生。

あちらは大学生だった。

その人は車に乗っていて一人暮らしをしていて、なんだかとても大人に思えた。

会った翌日から気持ち悪いくらいしつこく連絡をしたと思う。

ある日の夜、誰もいない小さなテニスコートに呼び出した。

変な黄緑色のTシャツを着た彼女にモジモジと告白したら恥ずかしそうにうなずいてくれた。

高校3年の夏だった。

今思えばどちらも子供だったと思うが、それなりにいろんなことをした。

そのうち僕が東京に住み始め、ほとんどは遠距離だった。

寂しいことが当たり前でそれに慣れはしなかったが、会わないからと言って変に疑ってみたり、嫉妬だなんだという醜い気持ちはあまり持ち合わせてなかった。

なぜか全くそうは思えず。

時が経ち、いつの間にか寂しいことが気にならなくなっていた。

僕が就職してからだった。

休みが合わなくなり、会うことが難しくなった。

週末に遊びに来てくれても僕はいつも終電まで仕事で、帰っても疲れていて、そこからタカラの焼酎を一緒に飲むのだけどすぐに寝てしまった。

忙しくて忙しくて、夢だった美容師になれたことよりも続けていくことに必死で。

寂しいなんて気持ちも思いやる気持ちも、自分の脳みそや心には1ミリも湧かなくなってしまっていた。

反対に彼女はそれまで感じたことがなかった寂しさを感じていたのだと思う。

連絡もろくにとれない、会っても疲れて秒で寝る、休みが合わないから出かけられもしない。

結局ある日の深夜に電話がかかってきてフラれた。

最後にゴネてみたりもしたけど、自分でももう無理なのだと理解はしていた。

「東京に来てくれない?」

そう言ってみても、地元は絶対に離れたくないと言う。

「いっそ結婚してみる?」

そう言ってみても、金銭的にも絶対に無理だと自分でわかっていた。

「私と仕事とどっちをとるの?」なんてマンガかドラマのようなセリフをもしも言ってくれたら少しは未来は変わっていたかもしれない。

けど彼女はそれを言わなかった。

僕が仕事を辞めて地元に帰るなんてありえない、僕の夢を邪魔するなんてありえない、そう思ってくれていたから何も言わなかったのではないかと今は思う。

もう何を言おうとも、言わずとも、無理なものは無理だと本気で思ってしまった。

僕は仕事をとった。

それからはパッタリと会うこともなくなり、話すこともなくなった。

その後もしばらくは何年かに一度思い出したように連絡が来たり、したりしたけどそれも別にどうなったとかそういうことはないし今は連絡先も知らない。

ただこれで終わり。

よくある話なのだけど、その後その時のあらゆる感情や思い出が凝縮された何かが度々フラッシュバックしてしまうようになった。

20代の頃はそういうもんかと納得していたけど、10年以上も経ってこれは一体何なのかと流石に思うようにもなってきた。

僕は今仕事を休んで旅をしようとしているが、それは表面的に人から見られた場合、もしくは肩書を自分につけてわかりやすくしようとした場合【無職の旅人】だと言ったほうが話が早いだけで本当は僕は僕だと思っている。

文字や絵で自分自身や歴史を表現をしたいとただシンプルに思っていて、旅やスマホはその手段だったりツールでしかない。

本質はただ僕が僕として生きるため、オーセンティックな時間を生きるため、世界と自らを切り離してみようと思っている。

過去にも似たようなことを2回した。

そのうちの1回が世界一周の旅だった。

どうして衝動的にそういう非生産的なことを一生懸命やろうとするのか。

今までよくわからなかったけど、そこにとある記憶の中の強い後悔の念があるからなのだと思った。

歴史にたらればも、もしももない。

だけど、もしもああしていれば、ああ言っていれば、仕事を辞めていれば。

彼女の記憶を思い出すたびそういう情けないことを叫びたくなるような衝動にかられ、どうも昔の自分を抹殺したくなってしまう。

忙しい忙しいと、視野を狭めて大切なものが何かわからなくなるほど心をすり減らして生きていたそんな自分を。

美容師は一生懸命やっていたと思う。

それで学んだこと、得られたことが確かにあった。

ただ、未だにあれでよかったのだろうかという思いだけが残り続けている。

僕にはどうしても叶えたい夢があった。

その夢は仕事だった。

職業だった。

肩書だった。

結局それはいかに美化しようとも資本主義社会と経済社会の中での僕の役割が何かというだけの話。

なのに僕はそれを人生の目的とすげ替えて考えてしまっていた。

僕は僕でしかないのに。

美容師だから僕がいるわけではないのに。

僕が僕であるから美容師ができるというだけなのに。

「ぼくはなんのためにいきていくのか」

自分のためでもなく、彼女のためでもなく、美容師という肩書が何よりも欲しかったのだ。

そのために生きていた。

そうやってこだわればこだわるほど、自分が失くなり心が亡くなった。

あの時どうしていたらという細部の話ではなく、根底からそもそもズレてしまっていたのだと思う。

人としての僕を見てくれていた彼女が見た僕と、僕が生きようとした僕とのズレ。

ハタチそこそこの幼い僕たちにはどうすることもできない亀裂だった。

美しい、優しい、かわいい、そういうことよりも母のような人だったと思っていた。

その人がたまに親心で注意喚起をしてくれたのではないかと、なんとなく今思うようになった。

人のため、会社のため、夢のためだなんて言い訳をしてただただ忙しく生きようとするそんな僕に「そうじゃないでしょう」と伝えてくれる記憶。

馬鹿だからその後も何度も心を亡くし、同じことを繰り返した。

しまいに病んでみたりもしたけど、その度にうかんでくる記憶。

僕は今忙しくはない。

人生3回目のやりたいことをやろうと本気で思う時間がやってきた。

それをまっとうすることしかできないけど、なんだかそのとある記憶がどこか後押しをしてくれているような気さえしてくる。

もう二度と会うことはないし僕が勝手にそう解釈しているだけで、彼女が知ったらキモい野郎だと思うのだろう。

ただどうしても忘れられない、思い出してしまう記憶って実は誰にでもあるのだと思う。

その人が与えてくれたこと、言ってくれた言葉、見せてくれた行動は自分にとっては忘れてはいけない大切な記憶なのだろう。

時を超えて、そのとある記憶が僕に教えてくれること。

そんなことを大切に、オーセンティックに自分の人生を生きてみる。

生きれる日々を喜んでみる。

そういうことが、感謝するということなのだろう。

あの時はありがとう。

今日もいい天気だ。